Часть первая

Император Август — устроитель развлекательной резниГладиаторы, фехтовальные школы, зрелищные бои — что было связано со всем этим в древнем Риме? «Трижды я давал гладиаторские игры от своего имени и 5 раз от имени моих сыновей и внуков. Во время этих игр участвовало в боях около 10 000 человек. Зрелище состязаний созванных отовсюду атлетов дважды представлял я народу от своего имени, а в третий раз — от имени моего внука. 4 раза я устраивал игры от своего имени, а также 23 раза — вместо других магистратов (от их имени). В консульство Г. Фурния и Г. Силана[9] я как глава коллегии квиндецемвиров[10] с М. Агриппой в качестве коллеги устроил Секулярные игры[11] от имени этой коллегии. В свое 13-е консульство я впервые устроил Марсовы игры,[12] которые после этого устраивали ежегодно по постановлению сената консулы вместе со мной. От своего имени или от имени моих сыновей и внуков я 26 раз устраивал для народа травлю африканских зверей в цирке, или на форуме, или в амфитеатрах. При этом было истреблено 3500 животных. Я устроил для народа зрелище морского сражения за Тибром, там, где сейчас находится роща Цезарей, вырыв для этого в земле [пруд] 1800 футов в длину и 1200 футов в ширину. В сражении бились друг с другом 30 трирем или бирем,[13] снабженных таранами, а также множество более мелких кораблей. В составе этих флотов кроме гребцов сражалось еще около 3000 человек». Человеком, похваляющимся этой дорогостоящей бойней и занявшим почти монопольное положение в организации развлечений подобного рода, был Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.), первый римский император и приемный сын Цезаря, выходец из плебейского рода, звавшийся вначале Гаем Октавием. Эти данные он привел сам в уникальном документе о своих делах и свершениях «Res gestae divi Augusti»[14] и повелел обнародовать на двух медных столбах в Риме, установленных в его честь, с тем чтобы «деяния божественного Августа», которыми он подчинил «круг земель» власти римского народа, и «расходы, которые он делал для государства и римского народа», свидетельствовали на все времена о его величии. Выдержанный в сжатом стиле документ, написанный Августом на 76-м году его жизни, заканчивается утверждением уже не от лица самого принцепса: «Расходы, которые он делал для сценических представлений и гладиаторских игр, выступлений атлетов, травли зверей и морского сражения, а также деньги, которые он раздал городам, общинам и селениям, уничтоженным землетрясением и пожарами, или которые выдавал друзьям и сенаторам, восстанавливая таким образом их состояние, не поддаются счету». Был ли «божественный Август», получивший больше почестей, чем любой другой человек, тираном, особенно презиравшим людей, стремившимся кровью целых легионов гладиаторов купить благосклонность черни? Или эти смертельные и ужасные народные увеселения были столь же обычным явлением римской повседневности, как еда и питье? Где, когда и как возникли эти показательные бои не на жизнь, а на смерть? Может быть, первоначально за этим крылось нечто иное, нежели извращенное щекотание нервов? Где же корни? Народный праздник смерти«Человека — предмет для другого человека священный — убивают ради потехи и забавы; тот, кого преступно было учить получать и наносить раны, выводится на арену голый и безоружный: чтобы развлечь зрителей, с него требуется только умереть». Такими резкими словами бичевал Сенека Младший (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) гладиаторские бои, присягая провозглашаемому стоиками братству всех людей. Этот самый ранний и наиболее примечательный из известных нам протестов содержится в сборнике «Письма к Луцилию». Происходивший из Испании философ и драматург, живший в Риме и позднее принужденный к самоубийству своим бывшим учеником Нероном, видел в кровавых играх извращение нравов. Можно придерживаться разных мнений о его двусмысленном поведении как доверенного лица Нерона, но в его возмущении чудовищными боями гладиаторов сомневаться не приходится. Более решительно до него никто не высказывался против этого. Его ненависть к такому унижению человека основывалась на собственном опыте. Однажды он зашел в амфитеатр в «спокойное» полуденное время, когда, для того чтобы заполнить перерыв между боями в первой и второй половине дня, т. е., так сказать, в качестве промежуточного акта, на арену выпускали неопытных и почти беззащитных жертв для обоюдного убийства, с тем чтобы оставшиеся на своих местах зрители, лишившись домашнего обеда, могли утолить хотя бы свою кровожадность. «Случайно попал я на полуденное представление, надеясь отдохнуть в ожидании игр и острот — того, на чем взгляд человека успокаивается после вида человеческой крови. Какое там! Все прежнее было не боем, а сплошным милосердием, зато теперь — шутки в сторону — пошла настоящая резня! Прикрываться нечем, все тело подставлено под удар, ни разу ничья рука не поднялась понапрасну. И большинство предпочитает это обычным парам и самым любимым бойцам! А почему бы и нет? Ведь нет ни шлема, ни щита, чтобы отразить меч! Зачем доспехи! Зачем приемы? Все это лишь оттягивает миг смерти. Утром люди отданы на растерзание львам и медведям, в полдень — зрителям. Это они велят убившим идти под удар тех, кто их убьет, а победителей щадят лишь для новой бойни. Для сражающихся нет иного выхода, кроме смерти. В дело пускают огонь и железо, и так покуда не опустеет арена. — «Но он занимался разбоем, убил человека». — Кто убил, сам заслужил того же. Но ты, несчастный, за какую вину должен смотреть на это? — «Режь, бей, жги! Почему он так робко бежит на клинок? Почему так несмело убивает? Почему так неохотно умирает?» — Бичи гонят их на меч, чтобы грудью, голой грудью встречали противники удар. В представлении перерыв? Так пусть тем временем убивают людей, лишь бы что-нибудь происходило. Как вы не понимаете, что дурные примеры оборачиваются против тех, кто их подает?» Удовольствие, с которым толпа предавалась кровожадности, приводит Сенеку, философа-моралиста и выдающегося литератора своего времени, к выводу: «И нет ничего гибельней для добрых нравов, чем зрелища: ведь через наслаждение еще легче подкрадываются к нам пороки. Что я, по-твоему, говорю? Возвращаюсь я более скупым, более честолюбивым, падким до роскоши и уж наверняка более жестоким и бесчеловечным, и все потому, что побыл среди людей». Насколько гладиаторские бои вошли в кровь и плоть римлян, овладели их помыслами и чувствами, видно не в последнюю очередь из суеверия, возникшего и причудливо расцветшего на этой основе. «Биться гладиатором (во сне) означает суд или иную какую-нибудь распрю или борьбу. Кулачный бой тоже считается боем, хоть ведется и без оружия, означающего судебные бумаги и жалобы. Оружие гладиатора убегающего всегда означает ответчика, а оружие гладиатора преследующего — жалобщика. Я не раз замечал, что такой сон предвещает женитьбу на женщине, подобной или оружию, которым бьешься, или противнику, с которым снится борьба… Итак, кто бьется с фракийцем, тот возьмет жену богатую, коварную и любительницу во всем быть первой: богатую, потому что фракиец весь в латах, коварную, потому что меч у него кривой, а первенствующую, потому что он наступает. Если кто бьется с самнитом при серебряном оружии, то возьмет жену красивую, не очень богатую, верную, хозяйственную и уступчивую, потому что такой боец отступает, прикрыт латами, а оружие у него красивее, чем у первого. Если кто бьется с секутором, то возьмет жену красивую и богатую, но гордую богатством, а потому пренебрежительную даму и причину многих бед, потому что секутор всегда преследует. Кто во сне бьется с ретиарием, тот возьмет жену бедную, страстную, распутную, легко отдающуюся желающим. Всадник означает, что жена будет богатая, знатная, но умом недальняя. Колесничник означает жену бездельную и глупую; провокатор — красивую и милую, но жадную и страстную; гладиатор с двумя мечами или с кривым серпом — отравительницу или иную коварную и безобразную женщину» — так, во всяком случае, утверждал во II в. н. э. толкователь снов Артемидор из малоазийского города Далдис. Женщину, вновь вышедшую замуж и, по обычаю, расчесывающую волосы копьем, ожидает счастье, если это оружие принадлежало гладиатору, смертельно раненному на арене. Малоаппетитным кажется нам поверье, по которому можно излечиться от падучей, если напиться теплой крови сраженного гладиатора. С другой стороны, в наше столь богатое суевериями время неудивительно, что судьбу гладиатора читали по звездам, а повлиять на нее можно было с помощью амулетов и колдовства. Но все это лишь крайние проявления публичных увеселений — кровавого спорта, самого отвратительного из когда-либо выдуманных человеком. Как же он возник? Человеческая кровь для духов умершихПрошло почти 500 лет с момента основания города Рима,[15] прежде чем там состоялся первый бой гладиаторов, засвидетельствованный историческими источниками. В самом начале первой Пунической войны,[16] в 264 г. до н. э., два сына умершего Децима Юния Брута Перы выставили на тризне на Бычьем рынке (Forum Boarium) три пары фехтовальщиков, одновременно сражавшихся друг против друга. И хотя с этого началось быстрое развитие римской гладиатуры, фехтовальные игры зародились все же несколькими веками раньше. Римлянам были известны и раньше человеческие жертвоприношения в честь умерших, принявшие позже более мягкую форму боев гладиаторов; поэтому было бы неверно утверждать, что сыновья Брута Перы неожиданно изобрели этот вид погребальных игр. О человеческих жертвоприношениях на тризнах скифов сообщал еще древнегреческий историк Геродот (484–425 гг. до н. э.), а в «Илиаде» Гомера мы читаем о похожих ритуалах греческого войска под стенами Трои при погребении Патрокла. Именно эти погребальные церемонии в честь Патрокла встречаются снова и снова в Италии в росписях гробниц этрусков, живших к северу от Тибра, в городах-государствах, слабо связанных друг с другом. В ярком этрусском искусстве явно прослеживается греческое и восточное влияние. Причина, по которой этруски избрали именно этот жестокий сюжет главной темой своей надгробной живописи, кроется, вероятно, в их собственном религиозном обычае, которого они упорно придерживались: так же как при погребении Патрокла, они практиковали жертвоприношения военнопленных для успокоения душ своих павших, с тем чтобы таким образом умилостивить богов кровью. Основной смысл жертвы, а именно умиротворение богов, сохранялся даже в тех случаях, когда людей иногда заменяли куклами, как предполагают многие исследователи. Но еще раньше этруски превратили простое заклание военнопленных, приносимых в жертву при погребениях, в нечто другое, а именно в их борьбу не на жизнь, а на смерть у могил и на арене. До нас дошли этрусские погребальные урны второй половины III в. до н. э., на которых изображены такие фехтовальные игры. На этих изображениях в двух случаях галлы противостоят своим соплеменникам, а в одном случае — галлы фракийцам. Оба этих сочетания хорошо известны нам по более поздним гладиаторским боям римлян. Можно предположить, что эти рельефы на этрусских погребальных урнах возникли не в том же году, что и сами боевые игры. Скорее это художественное изображение обычая, который уходит своими корнями в гораздо более раннее время. Таким образом, этруски изобрели гладиаторский бой, а римляне заимствовали его в период этрусского господства в Риме в VI в. до н. э. На это определенно указывал еще Николай Дамасский, греко-сирийский историк, живший при Августе. Сыновья Брута Перы, выставившие в 264 г. на Бычьем рынке в Риме три пары фехтовальщиков на тризне в честь своего умершего отца, таким образом, просто подражали древнему этрусскому обычаю, точно так же как римляне вообще заимствовали у этрусков и другие обычаи: сценические игры, случавшиеся изредка человеческие жертвоприношения и звериные травли. Кровавые бои с дикими животными вели так называемые бестиарии, имевшие свою разветвленную организацию. Росписи VI в. до н. э. в Тарквиниях запечатлели этих людей, брошенных диким зверям, — этрусский обычай, которому позже в Риме суждено было стать развлечением для народа. На этрусское происхождение показательных боев У римлян указывает и тот факт, что павших гладиаторов убирал с арены этрусский бог мертвых Харун — переодетый раб с молотком, служившим символом божества. Возможно, латинский термин «ланиста», обозначающий предпринимателя, организатора игр, заимствован из этрусского языка, в котором он имел также значение «палач». Долгое время, примерно до конца II в. до н. э., римляне устраивали бои гладиаторов исключительно на погребальных празднествах, которые все еще, особенно в Галлии, носили печать религиозного жертвоприношения. На государственных праздниках с их скачками и сценическими представлениями они еще полностью отсутствовали. Сначала эти показательные бои происходили редко, затем все чаще и становились более дорогими и роскошными. Принесение человеческих жизней в жертву богам при этом не играло никакой роли. Бои гладиаторов становились для любивших зрелища римлян событием, которое добросовестно фиксировали летописцы. Если в 264 г. до н. э. на уже упомянутой тризне по усопшему Бруту Пере на Бычьем рынке выступили три пары бойцов, то в 216 г. на погребальных празднествах в честь М. Эмилия Лепида на Форуме были выставлены уже 22 пары. В 206 г. до н. э. Сципион дал munus — так назывались гладиаторские игры доимператорского времени — в Новом Карфагене, на юго-восточном побережье Испании, в честь своего усопшего отца и дяди, причем, как подчеркивает Ливий,[17] сражались друг с другом и добровольцы. На погребальных празднествах в честь М. Валерия Левина в 200 г. до н. э. уже 25 пар бились в течение четырех дней, а в 183 г. до н. э. при погребении П. Лициния даже 60 пар гладиаторов. Это щекочущее нервы времяпрепровождение пользовалось у римлян столь растущей популярностью, что в 174 г. до н. э. состоялось уже несколько гладиаторских игр. На самых крупных, устроенных Т. Фламинином в честь умершего отца, в течение трех дней сражались 36 пар. В том же году селевкидский правитель Антиох IV Эпифан[18] ввел гладиаторские игры в Сирии, для чего доставил гладиаторов из Рима. В 122 г. до н. э. римский народный трибун[19] Г. Гракх использовал munus в политических целях. «Для народа устраивались гладиаторские игры на форуме, и власти почти единодушно решили сколотить вокруг помосты и продавать места. Гай требовал, чтобы эти постройки разобрали, предоставив бедным возможность смотреть на состязания бесплатно. Но никто к его словам не прислушался, и, дождавшись ночи накануне игр, он созвал всех мастеровых, какие были в его распоряжении, и снес помосты, так что на рассвете народ увидел форум пустым. Народ расхваливал Гая, называл его настоящим мужчиной, но товарищи-трибуны были удручены этим дерзким насилием». Важным рубежом в развитии и изменении гладиаторских игр является год консульства П. Рутилия Руфа и Г. Маллия (или Манлия) Максима. Тогда, т. е. в 105 г. до н. э., преподаватели из школы гладиаторов Г. Аврелия Скавра обучали своему искусству легионы Рутилия. Эта систематическая подготовка солдат в боевом искусстве была призвана противодействовать изнеживающей греческой культуре, которая повсюду задавала тон. Тем самым гладиаторские игры, учитывая их военное значение, получили признание государства. В то же время оба консула впервые официально устроили гладиаторские игры для народа как магистраты, т. е. независимо от заупокойного культа. Из частных ритуалов жертвоприношения они превратились таким образом официально в публичное развлечение. Для упорядочения организации столь популярных гладиаторских игр, значение которых постоянно возрастало, магистраты сначала в Риме, а затем и в муниципиях и колониях[20] издавали законоположения о таких мероприятиях. Несмотря на это вмешательство государства, частные лица продолжали устраивать в честь умерших погребальные гладиаторские игры. О росте популярности гладиаторских боев среди публики свидетельствует римский комедиограф Теренций: в 160 г. до н. э. пришлось внезапно прервать представление его пьесы «Свекровь», так как распространился слух о том, что именно в это время начнется бой гладиаторов на погребальных играх в честь Эмилия Павла[21] — событие, которое, конечно, никто не хотел пропустить. Большинство зрителей между тем уже не помнили того, что бои «осужденных на смерть» берут свое начало от жертв, приносимых в честь умерших. Они видели в кровавой бойне только щекочущее нервы развлечение, которое привлекало их больше, чем комедийное представление. Североафриканский христианский писатель Тертуллиан, живший во II в. н. э., называет гладиаторские бои в амфитеатре самыми известными и распространенными зрелищами и характеризует превращение священной жертвы в садистское ярмарочное удовольствие следующими словами: «То, что жертвовали умершим, считали служением мертвым… «Munus» называется так потому, что это — обязанность (officium). Древние считали, что они этими играми отдают долг умершим, после того как они смягчили их характер меньшей жестокостью. Ведь прежде покупали и приносили в жертву на похоронах пленных или дурных рабов в надежде умиротворить духов умерших человеческой кровью. Позднее предпочли заменить жестокость удовольствием. И так людей, которых приобретали только для того, чтобы научить, как убивать друг друга, обучив владению оружием на том уровне, какого только можно было достичь в то время, затем в назначенный день заупокойных жертвоприношений истребляли у могильных холмов. Так облегчали смерть убийствами…» Гладиаторов, участвовавших в боях у таких могил и изображенных, между прочим, на вышеназванных рельефах этрусских надгробий, погребальных урн, иногда называли бастуариями, т. е. «сжигателями трупов». Таким образом, в течение многих столетий римской истории основным поводом таких гладиаторских игр была память об умерших. Это могли быть не только обожествленные правители, представители знати и государства, но и богатые граждане, например торговцы, которые могли себе позволить такие расходы. Часто это оговаривалось в завещаниях, а родственники умершего должны были выполнить его последнюю волю. Желания умерших иногда приводили к парадоксам. Так, например, одно завещательное распоряжение предписывало проведение поединка между двумя весьма привлекательными женщинами при погребении наследодателя. Другой распорядился в своем завещании о проведении боя между двумя мальчиками, которых он любил при жизни, ибо хотел, как свидетельствует об этом античный источник, воссоединиться с ними в потустороннем мире. В этом случае, правда, обычно падкие на удовольствие зрители с необычным благородством отказались от исполнения последней воли. Но зато в другом случае они, наоборот, выражали свое возмущение до тех пор, пока им не предоставили это щекочущее нервы зрелище: речь идет о жителях Полленции (Полленцо) в Лигурии, которые в начале I в. н. э. силой препятствовали погребению умершего магистрата до тех пор, пока его наследники наконец не выложили деньги на проведение гладиаторских игр. Термин «munus» (во множественном числе — «munera») постоянно использовался для обозначения гладиаторских игр. Если раньше они проводились исключительно при погребении умерших, т. е. нерегулярно, то постепенно их перенесли на декабрь, когда справлялись сатурналии — праздники в честь бога Сатурна, связанные вначале с человеческими жертвоприношениями. Человеческой кровью умиротворяли и страшных богов подземного мира, а также богов земледелия. Переходные состояния римлян в особенности требовали принесения искупительных жертв — это послужило еще одной причиной проведения гладиаторских игр в годовщины дней рождения или смерти, в честь победы или наступления нового столетия, при сооружении новых зданий и освящении статуй или храмов или по другим подобным поводам. Школы гладиаторов в Капуе, откуда вырвался Спартак со своими 70 товарищами по несчастью, пользовались особым авторитетом, который переносился, естественно, и на проходивших в них обучение бойцов. Объясняется это тем, что этруски в зените своего могущества селились в Кампании, и жители этой области, как и Лукании, граничившей с нею на юге, уже в ранний период заимствовали у них фехтовальные игры. В кампанской Капуе и луканской Посейдонии (Пестуме) известны живописные изображения израненных и истекающих кровью гладиаторов со шлемами, щитами и копьями. Бойцов определенного типа, происходивших из этой местности, римляне называли «самнитами»,[22] а Капуя долгое время считалась оплотом гладиаторских поединков. На потеху толпеС превращением гладиаторских боев из ритуального умерщвления в честь умерших в убийство для развлечения падкой на удовольствия толпы одновременно увеличивалось количество этих кровавых игр и «посвященных смерти». Развращенная толпа, отведав однажды вкус крови, страстно жаждала все нового и нового кровопролития. Но чем больше жертв погибало на этой бойне для удовлетворения страсти к зрелищам, тем острее становилась потребность в пополнении, в новом человеческом материале. Откуда брали римляне «человеческий материал» для гладиаторских игр? В этих показательных сражениях не на жизнь, а на смерть участвовали военнопленные и осужденные преступники, рабы и нанятые свободные граждане. Одних выпускали на убой без всякой подготовки, других готовили к виртуозному убийству друг друга в течение многих лет. На протяжении сотен лет в руки римлян в их нескончаемых военных походах попадали целые армии военнопленных, и многие тысячи этих несчастных были обречены окончить свой жизненный путь на арене ради увеселения публики или сначала отправлялись на подготовку в императорские фехтовальные школы. На раннем этапе именно эта «военная добыча» использовалась в первую очередь для гладиаторских игр. От периода Империи до нас дошли сведения о том, как пленные варвары группами сражались друг против друга, например даки и свевы при Августе или британцы на играх в честь британского триумфа при Клавдии в 44 г. Этой удобной возможностью устранить пленных врагов при помощи гладиаторских игр в амфитеатре воспользовался и римский император Тит после разрушения Иерусалима в 70 г. н. э. Часть пленных евреев старше 17 лет он отправил на египетские рудники, где они погибли от непосильной работы. Но большинство пленных он подарил провинциям для гладиаторских игр и звериной травли. Таким же образом он приказал сразу уничтожить крупные группы военнопленных в Кесарии Филиппа и Берите. «Более 2500 составило число тех, кто погиб отчасти в поединке с животными, отчасти на костре, отчасти в поединках друг против друга», — сообщает переметнувшийся на сторону римлян иудейский историк Иосиф Флавий (37-100 гг. н. э.) в своей «Истории Иудейской войны». «Но, несмотря на все эти и другие бесчисленные виды смерти, которые претерпевали иудеи, наказание восставших казалось римлянам все еще недостаточно тяжелым». Даже римский император Константин Великий, даровавший в 313 г. Миланским эдиктом защиту и равноправие христианам, остался верен этой жестокой практике. Он повелел бросить на съедение диким зверям побежденных бруктеров, «которые из-за своего коварства так же непригодны к воинской службе, как из-за дикости к рабской службе», в таком количестве, что те вскоре устали терзать их и потеряли всякую охоту. В панегириках императору превозносили то, что «он использовал массовое уничтожение врагов для всеобщего удовольствия. Что могло быть прекраснее этого триумфа?» Приговоренные к борьбе на аренеВ императорскую эпоху возник обычай принуждать преступников, совершивших тяжкие преступления и осужденных за убийство или разбой, поджог или осквернение храма, государственную измену или военный мятеж, к участию в гладиаторских играх. Это осуждение «к мечу» — ad gladium — и «диким зверям» считалось жестоким видом казни. Осужденные или убивали друг друга на арене, или просто уничтожались гладиаторами, зачастую не имея никакого оружия. Такую массовую казнь, устроенную по повелению иудейского царя Агриппы в новом амфитеатре в Берите (Бейруте), Иосиф Флавий описывает в «Иудейских древностях» следующим образом: правитель «повелел выставить друг против друга две когорты по 700 человек. На этот бой в наказание были собраны все преступники, которые только имелись, и таким образом… злодеи были уничтожены все сразу». Во времена гонений на христиан в число лиц, совершивших тяжкие преступления, попадало много христиан, отказывавшихся воздавать императору божественные почести и считавшихся поэтому явными анархистами и государственными изменниками. Иногда их наказывали розгами, иногда осуждали «на бой на арене», иногда бросали на растерзание диким зверям. Таких мучеников, предпочитавших смерть отказу от веры, обычно столь благожелательный император Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.) укорял за «голую воинственность» и «театральность». Этим отношением объясняется решение императора по поводу запроса наместника Лугдунской Галлии о том, может ли тот обращаться с осужденными христианами так, как было предложено. В этом сообщении речь шла о верховном жреце галльских провинций, который горько сетовал на то, что обязанность устраивать дорогостоящие гладиаторские игры скоро разорит его из-за постоянных высоких расходов. Где же ему при таком безденежье брать людей, необходимых для принесения в жертву по старому галльскому ритуалу? Император подсказал ему выход. Он уполномочил своего галльского наместника продавать верховному жрецу «преступных» христиан по цене шесть золотых монет за каждого. Несчастных, которые и без того уже подверглись ужасным жестокостям со стороны населения, бросали теперь с разрешения императора на растерзание диким зверям или, если они были римскими гражданами, обезглавливали. Другую группу преступников, осужденных к принудительным работам на рудниках или в каменоломнях, где едва ли кто выживал, в императорскую эпоху часто обрекали на обучение в гладиаторских школах — ad ludum, если они были пригодны для поединков на арене. Оба вида наказания были связаны с утратой свободы и считались одинаково суровыми. И тем не менее многие считали осуждение ad ludum более мягким, ибо счастливчику и виртуозу своего кровавого ремесла все же светила искорка надежды на то, что после двух лет гладиаторской школы и последующих трех лет гладиаторской службы он сможет выжить. Дело в том, что им предоставлялась возможность за эти три года «сражаться добровольно». В знак освобождения от выступления на арене они получали rudis — деревянную шпагу. А через пять лет они могли приобрести даже колпак (pileus) как символ полного освобождения. Но в период ранней Империи такие льготы, вероятно, не действовали. Представление о судьбе таких преступников, приговоренных к гладиаторской службе и аналогичным наказаниям, дает случай, о котором идет речь в переписке императора Траяна (98-117 гг. н. э.) и Плиния Младшего.[23] Будучи наместником Вифинии и Понта, в северной части Малой Азии, Плиний Младший узнал, что во многих городах, особенно в Никомедии и Никее, некоторые из этих преступников служат как городские рабы и даже получают жалованье, хотя их помилование не удостоверено проконсулами или легатами:[24] «Предать наказанию спустя долгое время людей, в большинстве уже старых и живущих, как утверждают, скромно и честно, мне казалось слишком суровым, а держать на городской службе осужденных я считал недопустимым: кормить их на городской счет, не давая им никакого дела, по-моему, убыточно, а не кормить опасно». Но с таким решением император не согласился и потребовал более жесткого обращения, что по тогдашним меркам никоим образом не воспринималось как несправедливость: «Будем помнить, что ты затем и прислан в эту провинцию, что в ней обнаружилось много такого, что следует улучшить. Надо особенно заняться тем, чтобы исправить такое положение вещей, при котором люди, присужденные к наказанию, не только освобождены, как ты пишешь, неизвестно кем, но и поставлены в положение честных служителей. Тех, кто был осужден в течение десяти последних лет и освободился без всякого законного основания, надлежит предать наказанию; если найдутся люди пожилые и старики, осужденные до этих десяти лет, распределим их по тем работам, которые недалеки от наказания. Обычно таких людей назначают в бани, на очистку клоак, а также на замащивание дорог и улиц». На гладиаторскую службу отправляли насильно не только явных преступников, но иногда и невинных или несправедливо осужденных. Такие злоупотребления во времена Республики, вероятно, довольно часто и в широких масштабах допускали некоторые наместники провинций. Как утверждал Цицерон (106-43 гг. до н. э.), например, проконсул Македонии Л. Пизон Цезоний заставлял многих безвинно осужденных сражаться с дикими животными, а Л. Корнелий Бальб-младший, будучи квестором[25] в Испании в 44–43 гг. до н. э., травил хищниками и римских граждан, в том числе и одного лишь за его уродливость. Если людей для арены не хватало, то даже императоры произвольно нарушали законы, регулировавшие осуждение на гладиаторскую службу. Светоний, римский историк II в. н. э., пишет в своем биографическом труде «Жизнь двенадцати цезарей» о Клавдии (41–54 гг. н. э.) следующее: «Природная его свирепость и кровожадность обнаруживалась как в большом, так и в малом. Пытки при допросах и казни отцеубийц заставлял он производить немедля и у себя на глазах. Однажды в Тибуре он пожелал видеть казнь по древнему обычаю;[26] преступники были уже привязаны к столбам, но не нашлось палача; тогда он вызвал палача из Рима и терпеливо ждал его до самого вечера. На гладиаторских играх, своих или чужих, он всякий раз приказывал добивать даже тех, кто упал случайно, особенно же ретиариев: ему хотелось посмотреть в лицо умирающим. Когда какие-то единоборцы поразили друг друга насмерть, он тотчас приказал изготовить для него из мечей того и другого маленькие ножички». Плиний Старший утверждал, что мясо дичи, убитой ножом, от которого погиб человек, излечивает эпилепсию, которой страдал и Клавдий. «Звериными травлями и полуденными побоищами увлекался он до того, что являлся на зрелища ранним утром и оставался сидеть, даже когда все расходились завтракать. Кроме заранее назначенных бойцов он посылал на арену людей по пустым и случайным причинам, например рабочих, служителей и тому подобных, если вдруг плохо работала машина, подъемник или еще что-нибудь. Однажды он заставил биться даже одного своего раба-именователя, как тот был, в тоге». В другом месте Светоний сообщает, что Клавдий с величайшим усердием выступал в качестве судьи: «Не всегда он следовал букве законов и часто по впечатлению от дела умерял их суровость или снисходительность милосердием и справедливостью. Так, если кто в гражданском суде проигрывал дело из-за чрезмерных требований, тем он позволял возобновлять иск; если же кто был уличен в тягчайших преступлениях, тех он, превышая законную кару, приказывал бросать диким зверям». Такие опрометчивые приговоры, значительно превышавшие строгую законность, выносились, по-видимому, довольно часто, ибо число преступников, осужденных к выступлениям на арене, было удивительно велико. Наглядным примером служит корабельная баталия, которую устроил Клавдий в 52 г. н. э., перед тем как осушить Фуцинское озеро. На этих строительных работах по прокладке канала через гору было постоянно занято 30 000 человек. И все же канал после многих трудностей был построен только через 11 лет; его строили с 42 по 53 год. Император воспользовался последней возможностью и устроил на еще полном Фуцинском озере битву двух флотилий с 19 000 вооруженных воинов на борту, которую Светоний описывает следующим образом: «Но когда бойцы прокричали ему: «Здравствуй, император, идущие на смерть приветствуют тебя!» — он им ответил: «А может, и нет», — и, увидев в этих словах помилование, все они отказались сражаться. Клавдий долго колебался, не расправиться ли с ними огнем и мечом, но потом вскочил и, противно ковыляя, припустился вдоль берега с угрозами и уговорами, пока не заставил их выйти на бой. Сражались в этом бою сицилийский и родосский флот, по двенадцати трирем каждый, а знак подавал трубою серебряный тритон, с помощью машины поднимаясь из воды». Римский историк Тацит (около 56-118 гг. н. э.) пишет в своих «Анналах», что все 19 000 человек были осужденными. Если даже предположить, что их собрали в Италию из всех провинций, то все равно столь большое число вызывает подозрение, что все приговоры были вынесены справедливо. Как скот на продажуВ гладиаторы весьма часто попадали и рабы — как в Риме, так и в остальных городах мировой Римской державы. В конце существования Республики целые группы гладиаторов входили обычно в военные отряды знати, состоявшие из рабов. Использовали их по-разному: как личную охрану господина или как bravi, т. е. наемных или профессиональных убийц, а также как смертников, сражавшихся на зрелищах, устраиваемых их господином или кем-то другим, для кого владелец сдавал их за деньги, как цирковых лошадей или медведей. Впрочем, для тех, кто сдавал их внаем, это была блестящая сделка, как явствует из замечания Цицерона о труппе гладиаторов его друга Аттика, купленной тем в 56 г. до н. э. Узнав, что они великолепно сражаются, Цицерон решил, что Аттик, сдав гладиаторов внаем, мог бы вернуть свои деньги уже после двух представлений. Со слов Цицерона мы знаем, что и Цезарь (100-44 гг. до н. э.) содержал собственную труппу гладиаторов. Так же как и Цезарь, многие представители тогдашней знати в Капуе, да и в других городах, имели собственные школы, в которых обучались сотни гладиаторов. Старейшая школа в Капуе принадлежала, вероятно, Гаю Аврелию Скавру, который в 105 г. до н. э. с помощью своих преподавателей обучал искусству фехтования легионы консула Рутилия. Дурной славой три десятилетия спустя пользовалась знаменитая школа Гн. Лентула Батиата, после того как из нее в 73 г. до н. э. бежало около 70 гладиаторов под руководством Спартака; этот побег вызвал мощнейшую войну рабов, повергшую Римскую империю в страх и ужас. Наряду со знатью гладиаторские труппы, состоявшие из рабов, имели и богатые семьи, уважаемые мужи и даже женщины, например некая Гекатея на острове Фасос. Иногда даже легионы имели собственных гладиаторов, которые выступали в амфитеатрах в местах их расквартирования. Наряду с другой собственностью такие гладиаторские труппы переходили путем продажи или аукционных торгов из рук в руки, как скот или, так же как в наши дни, футболисты и другие спортсмены. Император Калигула буквально озолотился на таких аукционах, ибо он вынуждал консулов и преторов покупать по головокружительным спекулятивным ценам бойцов, оставшихся в живых после устраиваемых им зрелищ. Наглядное описание таких финансовых операций алчного императора нам оставил Светоний: «Торги он устраивал, предлагая для распродажи все, что оставалось после больших зрелищ, сам назначал цены и взвинчивал их до того, что некоторые, принужденные к какой-нибудь покупке, теряли на ней все свое состояние и вскрывали себе вены. Известно, как однажды Апоний Сатурнин задремал на скамьях покупщиков, и Гай посоветовал глашатаю обратить внимание на этого бывшего претора, который на все кивает головой; и закончился торг не раньше, чем ему негаданно были проданы тринадцать гладиаторов за девять миллионов сестерциев».[27] В I в. н. э. господин мог без всяких ограничений продавать своих рабов в гладиаторы для смертельных боев на арене. Один из таких случаев описывает Светоний в жизнеописании римского императора Вителлия, правившего всего лишь несколько месяцев в 69 г. н. э.: «…он стал властвовать почти исключительно по прихоти и воле самых негодных актеров и возниц, особенно же отпущенника Азиатика. Этого юношу он опозорил взаимным развратом; тому это скоро надоело, и он бежал; Вителлий поймал его в Путеолах, где он торговал водой и уксусом, заковал в оковы, тут же выпустил и снова взял в любимчики; потом, измучась его строптивостью и вороватостью, он продал его бродячим гладиаторам, но, не дождавшись конца зрелища и его выхода, опять его у них похитил. Получив назначение в провинцию, он наконец дал ему вольную…» И только Адриан, римский император, правивший со 117 по 138 г. н. э., «запретил продавать без объяснения причин раба или служанку своднику или содержателю гладиаторской школы», как об этом сказано в сборнике «Писатели истории Августов». Уже раньше аналогичный запрет, изданный, вероятно, во времена Августа, поставил продажу рабов для использования их в звериных травлях в зависимость от приговора суда. Император Макрин (217–218 гг. н. э.), который, между прочим, велел замуровывать живых людей в стенах домов, а уличенных в прелюбодеянии, связав их вместе, сжигать заживо, обращался особенно жестоко и с рабами, которые бежали от своего господина и были вновь схвачены. Им была сразу уготована только участь гладиаторов. Особенно ценимые — свободные бойцы«Вот, например, угостят нас на праздниках, в течение трех дней, превосходными гладиаторскими играми; выступит не какая-нибудь труппа ланистов, а несколько настоящих вольноотпущенников» — такие слова вкладывает Петроний, римский бытописатель, любимец Нерона, в уста лоскутника Эхиона («Пир Трималхиона»). От добровольцев, были ли они вольноотпущенниками или свободнорожденными, ожидали более ожесточенного боя, чем от принуждаемых гладиаторов, вероятно, потому, что они бросались на противника с большими яростью, страстью и подъемом. Среди вольноотпущенников (бывших рабов) были и те, которые прежде выступали в качестве гладиаторов. Если им удавалось выжить на своей «службе», что случалось довольно редко, и получить вольную, то они по собственному желанию могли вновь заняться своей бывшей профессией. Иногда, правда, они продолжали бои на арене и по желанию своих господ. В конце Республики, а еще чаще в последовавшую за ней императорскую эпоху ланисты стали нанимать свободнорожденных, причем те давали страшную клятву бойцов-добровольцев о том, что их можно «жечь, вязать, сечь и казнить мечом». Тот, кто унижал себя до такого состояния, принадлежал чаще всего к категории социально отверженных, гонимых нуждой, отчаянием и другими жизненными невзгодами. Но и те, кто раз оступились и не могли уже включиться в нормальную жизнь, видели в школе гладиаторов и арене свое последнее пристанище. Кроме того, и радость грубой силы побуждала кое-кого хвататься за орудие убийства, так что среди добровольцев было и немало доблестных и отважных рубак и искателей приключений, которые скучали от монотонности «Рах Romana», не находили в нем применения способностям и стремились потешить себя, занявшись боевым ремеслом гладиатора. «Скольких же бездельников страсть к оружию соблазняет наниматься на гладиаторскую службу!» — восклицает Тертуллиан, христианский писатель, живший около 200 г. н. э. Сюда же можно причислить и группу воинов, которых император Септимий Север (193–211 гг. н. э.) уволил из своей преторианской гвардии. Это были италийцы, которым запрещалось в дальнейшем служить в гвардии. Некоторые из этих воинов, оказавшись на улице, опустились и стали промышлять разбоем, другие добровольно подались в школы гладиаторов. В риторических школах, — так сказать, «университетах» Римской империи — в качестве тем для декламации охотно выбирали чувствительные сюжеты о том, почему свободнорожденный продал себя в гладиаторы. Так, например, рассказывали душещипательную историю одного благородного юноши, который завербовался в гладиаторы, с тем чтобы полученными деньгами оплатить погребение своего отца. Похожие романтические мотивы приводит в своем очерке-диалоге «Токсарид» философ Лукиан Самосатский. В Амастрии (Амасре), на побережье Черного моря, скиф Сисинн изъявил готовность сразиться в поединке с гладиатором за 10 000 драхм,[28] с тем чтобы вызволить своего друга из нищеты. К таким слащавым рассказам, практиковавшимся в риторических школах, вряд ли можно относиться серьезно, хотя, безусловно, иногда попадались отдельные неудачники, которые, не имея никаких других средств к существованию, вступали в школу гладиаторов из благородных побуждений. Свободный гражданин, нанимавшийся на гладиаторскую службу, должен был в присутствии нанимателя сделать перед народным трибуном соответствующее заявление, причем одновременно устанавливалась и цена за его выступление. По указу императора Марка Аврелия (161–180 гг. н. э.) такому добровольцу причиталось не более 200 сестерциев, т. е. мизерная сумма. При помощи столь низкого тарифа, выплачивавшегося лишь самым заурядным гладиаторам, пытались удержать более достойных граждан, оказавшихся в трудном положении, от этого отчаянного шага. Общественное положение такого auctoratus, как называли вольнонаемных гладиаторов, было аналогично положению раба, о чем свидетельствует и приведенный выше текст клятвы. Он признавал тем самым право своего господина и «работодателя» распоряжаться его жизнью и смертью в течение всего срока службы. Но тем не менее он мог вновь выкупить себя досрочно и даже до того, как вообще начинать поединки. Если в течение договорного срока он оставался живым, то в качестве признания он получал особое вознаграждение. Он вновь становился свободным, но, разумеется, мог и вторично наняться на гладиаторскую службу, причем в этом случае за его выступление по тарифу, установленному Марком Аврелием, выплачивалось уже до 12 000 сестерциев. Граничившую с чудом сноровку в искусстве выживания продемонстрировал гладиатор-вольноотпущенник Публий Осторий в Помпеях, одержавший (если верить его собственным словам) победу в 51 поединке. В этой связи неудивительно, что ушедшие на покой заслуженные гладиаторы пользовались спросом, ибо тот, кто годами противостоял смерти на арене, должен был быть настоящим рубакой. И для того чтобы уговорить таких ветеранов выступить хотя бы в одном-единственном поединке, император Тиберий (14–39 гг. н. э.) был вынужден как-то предложить 1000 золотых монет. Учитывая то, что у гладиаторов-добровольцев была более высокая репутация, чем у их подневольных соперников, появлялся соблазн хитростью и силой принуждать «добровольцев» заняться кровавым ремеслом. Сенека Старший[29] сообщает, что уже в начале Империи раздавались жалобы на бессовестность некоторых богатых граждан, которые, пользуясь неопытностью молодых людей, обманным путем заманивали в гладиаторские школы как раз самых красивых и пригодных к несению воинской службы юношей. До нас дошло множество свидетельств о случаях, когда высокопоставленные лица злоупотребляли властью для того, чтобы заставить своих приближенных выступать в поединках на арене. Так, пресловутый Луций Корнелий Бальб, квестор испанского города Гадеса (Кадиса) в 44–43 гг. до н. э., дважды пытался заставить римского гражданина Фадия участвовать в гладиаторских боях. А когда Фадий отказался и народ взял его под защиту, рассерженный магистрат повелел галльским всадникам сечь его, а затем заживо сжечь в гладиаторской школе. Удовольствие от такого насилия и противоестественной жестокости испытывал, разумеется, и император Калигула. Так, Светоний описывает страшную участь, постигшую Эзия Прокула, сына одного из старших центурионов. За большой рост и необыкновенную красоту его прозвали Колосс-Эрот, т. е. Великан Эрот, потому что он был сильным, как великан, и прекрасным, как бог любви Эрот. Из чувства зависти и ревности во время представления в амфитеатре Калигула «вдруг приказал согнать его с места, вывести на арену, стравить с гладиатором легковооруженным, потом с тяжеловооруженным, а когда тот оба раза вышел победителем — связать, одеть в лохмотья, провести по улицам на потеху бабам и, наконец, прирезать». Калигула не раз заставлял биться на арене множество граждан. По словам Светоыия, «на гладиаторских играх иногда в палящий зной он убирал навес и не выпускал зрителей с мест; или вдруг вместо обычной пышности выводил изнуренных зверей и убогих, дряхлых гладиаторов, а вместо потешных бойцов — отцов семейства, самых почтенных, но обезображенных каким-нибудь увечьем». Когда император как-то заболел, то нашлись люди, «которые давали письменные клятвы биться насмерть ради выздоровления больного или отдать за него свою жизнь… От человека, который обещал биться гладиатором за его выздоровление, он потребовал исполнения обета, сам смотрел, как он сражался, и отпустил его лишь победителем, да и то после долгих просьб. Того, кто поклялся отдать жизнь за него, но медлил, он отдал своим рабам — прогнать его по улицам в венках и жертвенных повязках, а потом во исполнение обета сбросить с раската. Многих граждан из первых сословий он, заклеймив раскаленным железом, сослал на рудничные или дорожные работы, или бросил диким зверям, или самих, как зверей, посадил на четвереньках в клетках, или перепилил пополам пилой — и не за тяжкие провинности, а часто лишь за то, что они плохо отозвались о его зрелищах или никогда не клялись его гением». Этот гений — бог-покровитель императора — косвенно защищал и всю империю. Уклонение от клятвы могли истолковать и как государственную измену, и это считалось одним из преступлений, за которые позже преследовались христиане. Стремясь заклеймить позором жестокость Калигулы, Светоний рассказывает наряду с прочими садистскими действиями и об участи одного римского всадника:[30] «…брошенный диким зверям, он не переставал кричать, что невинен; он (император) вернул его, отсек ему язык и снова прогнал на арену». Постоянно осуждая всадническое сословие за его пристрастие к театру и гладиаторским боям, он с особым удовольствием заставлял как можно больше всадников и сенаторов выступать в поединках на арене. Это все больше воспринималось как скандал, а Вителлий, правивший в 69 г. н. э., позаботился четверть века спустя о том, чтобы одной из своих немногих мер по восстановлению порядка устранить это возмущение. Вот что пишет об этом Тацит: «Строго стали следить за тем, чтобы римские всадники не участвовали в гладиаторских играх на арене и не унижали свое достоинство. Бывшие правители принуждали к такому позорному действию с помощью денег, а еще чаще силой, да и некоторые города и селения состязались в том, чтобы привлечь для этих целей деньгами всех опустившихся молодых людей». Уже Август в 38 г. до н. э. запретил сенаторам, а немного позже, возможно, и всадникам выступать в качестве гладиаторов, правда без особого успеха. Ибо девять лет спустя на арене вновь появился сенатор, а в 11 г. н. э. пришлось отменить запрет для всадников. Представители знати и граждане, добровольно Избравшие карьеру гладиатора, постоянно становились мишенью для возмущения, упреков и насмешек моралистов и сатириков. Выступление на арене вызывало, особенно у представителей высших сословий, по крайней мере такое же возмущение, как выступление в качестве актера: они пятнали своим позорным поведением имя своих предков, когда-то покоривших мир. Во время одной из игр, устроенных Цезарем, патриций и адвокат, бывший до этого сенатором, до тех пор наносили удары друг другу, пока оба не упали замертво. Луций, брат римского полководца Марка Антония (82–30 гг. до н. э.), выступавший в Малой Азии гладиатором и обычно перерезавший своим противникам горло, был вынужден не раз сносить обидные насмешки Цицерона в свой адрес. Во время правления обоих первых римских императоров в гладиаторских боях также участвовали члены знатных семей. О том, какое низкое положение занимал в обществе гладиатор-доброволец, красноречиво свидетельствует документ, составленный в последние годы существования Республики. В нем гражданин города Сассины (Меркато Карачено) распорядился о том, чтобы на кладбище, которое он подарил жителям города, не хоронили тех, кто нанялся за вознаграждение в гладиаторы, лишил себя жизни через повешение или занимался грязным ремеслом. «Смейся тому, как, оружье сложив, она кубок хватает»«Зрелища он устраивал постоянно, роскошные и великолепные, и не только в амфитеатре, но и в цирке. Здесь кроме обычных состязаний колесниц четверкой и парой он представил два сражения, пешее и конное, а в амфитеатре еще и морское. Травли и гладиаторские бои показывал он даже ночью при факелах, и участвовали в них не только мужчины, но и женщины». На одном из праздников в декабре он выставил даже женщин против карликов. Нужны были все новые мерзости для того, чтобы щекотать притупившиеся нервы зрителей, бедных или богатых, благородного или низкого происхождения. Выступление женщин-гладиаторов, о котором упоминает Светоний в жизнеописании императора Домициана (81–96 гг.), уже в то время не считалось чем-то новым. Еще при Нероне (54–68 гг.), который «заставил сражаться даже 400 сенаторов и 600 всадников, многих — с нетронутым состоянием и незапятнанным именем», в цирке устраивались кровавые бои женщин-гладиаторов, в которых участвовали даже женщины из почтенных семейств, как пишет об этом Тацит в своих «Анналах», что считалось особенно позорным. На девятом году правления Нерона эти омерзительные женские поединки приняли прямо-таки возмутительные масштабы. В честь армянского правителя Тиридата, посетившего Италию, в 66 г. в Путеолах (Поццуоли) были устроены даже одновременно выступления африканских гладиаторов обоего пола. Поэт Ювенал (ок. 60-140 гг. н. э.), описывая в своих сатирах испорченные нравы Рима, с насмешкой вопрошал: Кто на мишени следов не видал от женских ударов?

Колет ее непрерывно ударами, щит подставляя,

Все выполняя приемы борьбы, — и кто же? — матрона!

Ей бы участвовать в играх под трубы на празднике Флоры;

Вместо того не стремится ль она к настоящей арене?

Разве может быть стыд у этакой женщины в шлеме,

Любящей силу, презревшей свой пол? Однако мужчиной

Стать не хотела б она: ведь у нас наслаждения мало.

Вот тебе будет почет, как затеет жена распродажу:

Перевязь там, султан, наручник, полупоножи

С левой ноги; что за счастье, когда молодая супруга

Свой наколенник продаст, затевая другие сраженья!

Этим же женщинам жарко бывает и в тонкой накидке.

Нежность их жжет и тонкий платок из шелковой ткани.

Видишь, с каким она треском наносит мишени удары,

Шлем тяжелый какой ее гнет, как тверды колени,

Видишь плотность коры у нее на коленных повязках.

Смейся тому, как, оружье сложив, она кубок хватает.

Лепида внучки, Метелла слепого иль Фабия Гурга!

Разве какая жена гладиатора так наряжалась?

Разве Азила жена надрывалась вот так у мишени?

Только в 200 г., когда состоялось особенно много поединков женщин-гладиаторов, было запрещено женщинам выступать в качестве бойцов, что явилось заслугой просвещенных юристов, а вовсе не правившего в то время императора Септимия Севера. Школа-тюрьмаШколы гладиаторов с их жестокими наказаниями были похожи более на тюрьмы, чем на центры обучения боевому искусству. В тесноте, в отвратительных каморках без окон, площадью три-четыре квадратных метра жили и спали по двое. Это показывают и остатки казармы гладиаторов, раскопанной в Помпеях и принятой сначала ошибочно за солдатскую казарму или рынок. Найденные на месте раскопок визирные шлемы, которые носили только гладиаторы, однозначно свидетельствуют о том, что здание использовалось как школа гладиаторов; об этом же говорят надписи и изображения гладиаторов, нацарапанные на колоннах и стенах, затем объявления о гладиаторских играх на внешней стене, а также два рисунка, на которых в качестве трофеев изображено оружие гладиаторов. Вокруг прямоугольной площади размером 56х45 метров первоначально располагались два больших зала, кровли которых поддерживали 74 дорические колонны. Помимо тюрьмы и большой кухни, а также многочисленных других помещений на двух этажах здания друг над другом размещались темные, сырые и грязные каморки (их было 71), в которых жили гладиаторы. Извержение Везувия в 79 г. н. э., сопровождавшееся градом камней и тучами пепла, потоками лавы и лавинами грязи, а также выбросами ядовитых сернистых газов, застало врасплох в этой казарме гладиаторов перед театром в Помпеях 62 мужчин и одну женщину, знатную даму, которая, возможно, именно в этот момент хотела выразить герою арены свое восхищение. Так смерть одним ударом поразила гладиаторов, еще не успевших выйти на арену на свой последний поединок! Древнейшие известные нам гладиаторские школы были основаны в Капуе в период Республики. Еще до окончания этого периода такая школа возникла и в Риме, и римский поэт Гораций (65-8 гг. до н. э.) упоминает Ludus Aemilius. Вскоре все ведущие учебные заведения в Риме оказались исключительно во владении императора. Четыре наиболее часто упоминаемые окружали амфитеатр Флавиев: Большая школа, Галльская школа, Дакийская школа, а также особое место для подготовки к звериным травлям. Среди обширных построек находились оружейный склад, кузница и морг. В многочисленный управленческий персонал входили преподаватели, оружейники, врачи, массажисты, могильщики, учетчики и надзиратели. Этот многочисленный аппарат подчинялся управляющим, высокопоставленным чиновникам, иные из которых были в ранге прокураторов из всаднического сословия. Но императорские гладиаторские школы существовали и за пределами Рима, в Италии, как уже упоминалось, в Капуе, а затем в Равенне и Пренесте (Палестрина), а также за ее пределами — в Александрии и Пергаме (Бергамаль). Все они располагались в местностях с благоприятным климатом, ибо здоровье и самочувствие обреченных на смерть укрепляли силу и боевой дух во время поединка на арене. Вероятно, помимо этого существовали еще и другие школы во многих других римских провинциях Европы и Азии. Но только хорошего воздуха недостаточно для поддержания здоровья — для этого необходимо и тщательно сбалансированное питание. Тому, кто в поединке должен искусно биться не на жизнь, а на смерть, нужна большая мускульная сила. В гладиаторских школах средством, особенно наращивающим мускулатуру, считался ячмень, поэтому он занимал в меню приоритетное место. Именно этому гладиаторы были обязаны насмешливым прозвищем hordearii, т. е. питающиеся ячменем. Медики строго следили за тем, чтобы предписанные продукты точно отпускались, готовились в соответствии с инструкцией и доставлялись гладиаторам. По словам Сенеки, гладиатор «за пищу и питье платит кровью». Если же ячменную крупу смешивали с толчеными бобами, как это ежедневно происходило в школе Пергама, то мускулы и ткани становились вялыми, а не крепкими и сильными, как критически говорил об этом во II в. н. э. врач Гален Пергамский, который, будучи молодым человеком, пользовал гладиаторов. Современник Цицерона, энциклопедист Варрон, утверждает, что после упражнений в случае необходимости гладиаторам давали напиток из щелочной золы, который будто бы целительно воздействовал на внутренности, задетые ударом или уколом. Опытные хирурги заботливо лечили страшные ранения, которые наносили гладиаторы друг другу. Упомянутый выше Гален Пергамский, один из знаменитейших медиков своего времени, ставший позже личным врачом Марка Аврелия, настоятельно подчеркивает, что благодаря его уходу и методам лечения удалось существенно понизить смертность среди бойцов. Физическую пригодность и высочайшую боеготовность гладиаторов обеспечивали и опытные массажисты школы, которые регулярно натирали тело бойцов маслом. Страшная жестокость и самоубийства отчаявшихсяТот, кто при найме приносил клятву, в которой выражал свое согласие с тем, что его можно «жечь, вязать, сечь и убить мечом», уже при этом получал первое представление о жестоких и бессердечных нравах, царивших в казармах гладиаторов. Нарушителей строгого порядка или возмутителей спокойствия секли, жгли раскаленным железом и заковывали в цепи, если не казнили. Мучения закованных в цепи заключенных можно себе представить, заглянув в тюрьму помпейской гладиаторской школы. В низкой камере, в которой можно было только лежать или сидеть, была найдена цепь, к которой за ноги приковывалось по десять заключенных. При раскопках наткнулись на четыре скелета бывших заключенных, которые, правда, не были прикованы за ноги этой цепью. Для поддержания дисциплины в этих тренировочных центрах смертников, разумеется, были необходимы эффективные меры наказания, ибо эта беспорядочно подобранная толпа лихих молодцов полностью или большей частью состояла из преступников, военнопленных, рабов или отчаявшихся. А поскольку им была уготована участь жертв арены и терять им было нечего, они пытались выиграть все, а именно жизнь, всякий раз, как только для этого появлялась возможность. Но такая благоприятная возможность представлялась по воле случая редко, ибо из-за общего страха перед восстаниями гладиаторы не могли иметь в казармах оружие. Они жили в более или менее строгом заключении под охраной надзирателей, а в императорских школах — под охраной солдат. И все же часто вспыхивали заговоры, бунты и побеги с применением силы. Бегство Спартака и его примерно 70 сотоварищей из школы в Капуе в 73 г. до н. э. представляет собой наиболее известный пример подобного рода, повлекший за собой тягчайшие последствия. Расправившись с охраной, им действительно удалось бежать, вооружиться и длительное время уходить от преследователей. В 64 г. н. э. «гладиаторы в городе Пренесте попытались вырваться на свободу, но были усмирены приставленной к ним воинской стражей; а в народе, жаждущем государственных переворотов и одновременно трепещущем перед ними, уже вспоминали о Спартаке и былых потрясениях», — пишет Тацит. Немногим лучше пришлось и 80 гладиаторам во время правления императора Проба (276–282 гг.). Правда, им сначала удалось вырваться из школы в Риме, предварительно расправившись с охраной, но затем они погибли после отважного сопротивления в бою с отрядом солдат, который преследовал их по приказу императора. Лишь очень редко становилось широко известно о пытках и других злодеяниях, творившихся в строго изолированных лагерях смертников. Уже упоминавшийся случай с римским гражданином Фадием, который не поддался нажиму квестора Бальба и отказался выступать на арене в качестве гладиатора, за что и был заживо сожжен в гладиаторской школе, можно рассматривать лишь как один из многих. Физические муки усиливались и душевными страданиями, особенно у людей чувствительных, которые по воле судьбы оказались среди этой массы грубых и отупевших, отверженных и униженных людей. Тому, кто видел лучшие времена, совместная жизнь с этой дикой ордой в величайшей тесноте и ежедневная муштра к последнему бою на арене казались вдвойне безнадежными. И даже если постыдная смерть, может быть, и не поджидала его в первом же бою, то он должен быть рассчитывать на то, чтобы быть убитым на ближайшем или на следующем цирковом представлении ради удовольствия кровожадной черни. Итак, стоило ли вообще пытаться изо всех сил выжить в обществе нищеты, подлости и пороков? Стоило ли жить ради такой жизни? Разве не стоило страстно желать окончания этого прямо-таки скотского прозябания как избавления? Страшная жестокость охранников и душевное напряжение каждого из этих загнанных несчастных людей накаляли атмосферу до предела. Эта накопившаяся ненависть гладиаторов неизбежно разряжалась, как вулкан, и направлялась на их охранников или против самих себя. Такие самоубийства не удавалось предотвратить ни строжайшей охраной, ни строгим запретом хранить у себя оружие, которым гладиаторы убивали друг друга на арене. Тот, кто хотел покончить с невыносимыми муками, находил другие средства и пути для того, чтобы перехитрить надсмотрщиков и исполнить свой замысел. Сенека описывает необычное самоубийство гладиатора: «Недавно, когда бойцов везли под стражей на утреннее представление, один из них, словно клюя носом в дремоте, опустил голову так низко, что она попала между спиц, и сидел на своей скамье, пока поворот колеса не сломал ему шею; и та же повозка, что везла его на казнь, избавила его от казни». Даже если до нас дошли лишь отдельные случаи такого самоубийства, то тем не менее они имели место. Симмах, живший в IV в. н. э. и ставший в 391 г. римским консулом, рассказывает в своем письме о массовом самоубийстве, превосходящем по своему ужасу все известные нам случаи. Выйдя в маленьких суденышках из Северного моря в Атлантику, воины-саксы напали на побережье Галлии. Часть пленных, попавших в руки римлян, должны были выступать в качестве гладиаторов на устраиваемых Симмахом играх. Но для того чтобы не допустить триумфа победителя на арене, 29 германских военнопленных, несмотря на строгую охрану, задушили друг друга руками, продемонстрировав тем самым свою гордость и превосходство даже в положении побежденных. Обучение по всем правилам искусства«Молодых бойцов он отдавал в обучение не в школы и не к ланистам, а в дома римских всадников и даже сенаторов, которые хорошо владели оружием; по письмам видно, как настойчиво просил он их следить за обучением каждого и лично руководить их занятиями» — так Светоний описывает ту необыкновенную заботу, с которой Юлий Цезарь следил за профессиональной подготовкой вновь приобретенных гладиаторов к боям на арене. Таким образом, Цезарь не удовлетворялся обычной подготовкой в школах, где для каждого вида вооружения имелись профессиональные и опытные ланисты. Тот, кого не просто, как скот на убой, выгоняли на арену без всякой тренировки — а и такое встречалось достаточно часто, — тот вначале проходил в гладиаторских казармах основательную выучку, а после ему преподавалось актерское мастерство, с которым виртуоз своего вида оружия приканчивал противника, что, естественно, возбуждало зрителей гораздо больше, чем неумелое убийство. То же мы имеем и в наши дни на примере боя быков. Кто из огромного числа охочих до этого зрелища зевак пойдет на бойню, чтобы посмотреть, как приканчивают быка? Начинали новобранцы с деревянного меча и упражнялись на столбе либо на чучеле, прежде чем получить тренировочное оружие, более тяжелое, чем то, с которым им предстояло выступать на арене. Эта подготовка проходила по всем правилам боевого искусства и с давних пор считалась образцовой. Как упоминалось выше, уже в 105 г. до н. э. консул П. Рутилий поручил ланистам из школы Г. Аврелия Скавра преподать легионерам «более изощренные приемы нанесения и отражения ударов». Публика отлично разбиралась в употреблявшихся тогда технических терминах и во время боев гладиаторов на арене выкрикивала команды учителей их ученикам, что порой немало помогало участникам боя. Взаимные острые реплики тяжущихся сторон в суде побудили римского оратора Квинтилиана (около 35-100 гг. н. э.) сравнить их с ударами гладиаторов, «вторые позиции которых становятся третьими, если первая была исполнена для того, чтобы спровоцировать противника на удар, и четвертыми, если уловка двойная, так что необходимо дважды парировать и дважды нанести удар». При обучении гладиаторов с ними обращались довольно жестоко, с тем чтобы вырастить их настоящими бойцами, способными не спасовать ни перед чем. Они не должны были отшатываться, если противник делал оружием выпад в лицо, что требовало особенной выдержки, об отсутствии которой у большинства членов гладиаторской школы Калигулы сокрушается римский ученый Плиний Старший. Особое значение придавалось способности сражаться левой рукой, о чем свидетельствуют соответствующие изображения гладиаторов с мечом в левой руке. Особенно хорошо владел этим искусством император Коммод (180–192 гг.). Снаряжение — на любой вкусВпрочем, странного нет в вельможном актере, когда сам

Цезарь кифару взял. Остались дальше лишь игры —

Новый для Рима позор. Не в оружьи хотя б мирмиллона,

Не со щитом выступает Гракх, не с клинком изогнутым;

Он не хочет доспехов таких, отвергает с презреньем,

Шлемом не скроет лица; зато он машет трезубцем;

Вот, рукой раскачав, висящую сетку он кинул;

Если врага не поймал, он с лицом открытым для взоров

Вдоль по арене бежит, и его не узнать невозможно:

Туника до подбородка, расшитая золотом, с крупной

Бляхой наплечной, с которой висит и болтается лента.

Даже секутор, кому приказано с Гракхом сражаться,

Худший позор при этом несет, чем рана любая.

Такими насмешками римский сатирик Ювенал (ок. 60-100 гг. н. э.) осыпает потомка рода Гракхов, двое из которых[33] вошли когда-то в историю как народные трибуны. Но не только само выступление нынешнего Гракха на арене он рассматривает как оскорбление чести сословия; гораздо отвратительнее то, что этот добровольный гладиатор предстает не в качестве тяжеловооруженного мирмиллона, но мечется все время полуголым ретиарием. На основании одних только этих строк видно, что гладиаторы различались снаряжением, пользовавшимся у публики различной популярностью. Одни болели за тот, другие — за иной род оружия, а порой восхищение перехлестывало через край и превращалось в спор или стычку между приверженцами разных типов гладиаторов. Постоянно ведшиеся Римом войны порождали массы пленных, которых толпами принуждали участвовать в кровавой резне на потеху публике. Со времен Республики иноземных участников человеческой гекатомбы заставляли биться друг с другом не только в их экзотических, часто живописных одеждах, но и с их собственным оружием и по их обычаям. С этими особенностями разноплеменных бойцов связано появление некоторых категорий профессиональных гладиаторов, таких, как самниты, фракийцы или галлы.

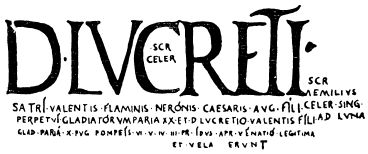

Гладиаторы из Помпей Самниты, прикрывавшиеся большим щитом в человеческий рост, бились короткими, прямыми мечами либо копьями. Кроме того, они были защищены поножью на левом бедре, а справа зачастую — наголенником; фартуком с поясом и повязкой на правой руке. Лицо прикрывал большой шлем с прорезями, бросавшийся в глаза своими широкими полями и огромным гребнем с султаном. Все вместе создавало впечатление великолепного тяжелого вооружения. Защитой фракийцам также служили закрывавший лицо шлем и наручень на правой руке. Оружием нападения у них были серповидный меч либо кривой кинжал, а от ударов противника они защищались маленьким круглым или квадратным щитом. В противоположность самнитам, с которыми они порой скрещивали клинки, у них было две поножи. Император Калигула принадлежал к приверженцам именно этого типа гладиаторов. Он сам был, как сообщает Светоний, «гладиатор и возница, певец и плясун… Нескольких гладиаторов-фракийцев он поставил начальниками над германскими телохранителями; гладиаторам-мирмиллонам он убавил вооружение, а когда один из них, по прозванию Голубь, одержал победу и был лишь слегка ранен, он положил ему в рану яд и с тех пор называл этот яд «голубиным» — по крайней мере так он был записан в списке его отрав». Как нам известно от Светония, император Тит (79–81 гг.) также был поклонником фракийцев: «От природы он отличался редкостной добротой… К простому народу он всегда был особенно внимателен. Однажды, готовя гладиаторский бой, он объявил, что устроит его не по собственному вкусу, а по вкусу зрителей. Так оно и было; ни в какой просьбе он им не отказывал и сам побуждал их просить, что хочется. Сам себя он объявил поклонником гладиаторов-фракийцев, из-за этого пристрастия нередко перешучивался с народом и словами и знаками, однако никогда не терял величия и чувства меры. Даже купаясь в своих банях, он иногда впускал туда народ, чтобы и тут не упустить случая угодить ему». Тип снаряжения римских гладиаторов, именовавшийся галльским, был, по-видимому, заимствован в этрусской Кампании, а к этрускам попал от галльских племен Северной Италии. Выше мы уже упоминали о том, что на этрусских погребальных урнах III в. до н. э. были обнаружены рельефы, изображавшие поединки между двумя такими галлами и галлом и фракийцем. Вообще же подобные изображения, выбитые также на надгробиях, являются важнейшим свидетельством существования и многих других типов вооружения. В эпоху Империи «галлы» были постепенно вытеснены так называемыми мурмиллонами (или мирмиллонами), называвшимися так по значку в виде морской рыбы на шлеме или каске. В их снаряжение входили галльский щит, а также меч и копье; поножей, однако, не было.